「サービスラーニングプログラム(サービスラーニングB)」の報告会を開催しました!

総合生存学館(思修館)の学生は1-2年次に、社会での実践経験から学ぶサービスラーニング(SL)という必修科目を履修します。SLにはAとBの2科目あり、SL-Bでは海外に焦点を当てています。

2021年度のSL-Bは2つの形式で行われました。1つは14名の学生がWASAVIプログラムという教員・現役生提供の教育・ボランティア活動、もう1つは東京パラリンピックの参加者支援と特別支援学級のある東京の公立小学校で生徒を支援する活動です。

WASAVI(Worldwide Association for Spreading “Active learning” in Various ways of Introduction)プログラムは、バングラデシュやミャンマーへ実際に行きSL-Bを経験した卒業生によって開始された教育ボランティアプログラムで、卒業後も後輩の学びを支援しています。COVID-19の世界的蔓延により、実際に現地で行うSL-Bができない中、インターネットツールと現地の方々の協力を得て1-2年生のSL-Bを支えています。

2021年度の受講生14名は、昨年に引き続き東南アジアのラオスを舞台とした開発課題の調査を中心とするプログラムを行いました。5月にスタートしたプログラムではまず、文献で知るラオスについて学んだ後、JICAラオス事務所スタッフやラオスに滞在している卒業生から現地の社会課題について直接伺いました。その他の講義では、研究調査手法を学びました。7月までに現地との対話を含む10回の活動を行いました。3班に分かれた学生のテーマは、それぞれ生理の貧困、オンライン教育の展望、インフラ整備と貧困削減です。夏季休業中オンラインでのアンケート調査を調査会社に依頼し、得た結果を基に10月から再開した後期の活動でグループ毎にデータ分析、現地有識者との意見交換を重ねました。研究結果は、今後、協力者との意見交換を更に重ねた後、ラオスのJICAなどの協力を得て、報告書にまとめる計画です。

これらの活動を通じて、学生は社会科学研究に必要な基礎的な知識を習得し、実際に調査を行うことで学びを深めました。さらに、現地の人々との交流とさまざまなバックグラウンドを持つグループメンバーとの議論を通じ、WASAVIプログラムが最も重視する異文化への尊重やチームワークの構築を学ぶことができました。

(WASAVIプログラム運営担当:塩山皐月(5年生)、渡辺彩加(4年生)、マークウォート・ナカタ・ゼルダ、イスマイル・サダフ、玉井秀和(以上、2年生))

(左)積山薫学館長(右上)の質問に答えるWASAVI-A班

(右)報告会で在ラオスJICA事務所のスーサダ職員(下)から質問を受けるWASAVI-B班

(左)アジア経済研究所(JETRO)のケオラ先生(下)からコメントを頂くWASAVI-C班

(右)GSAIS修了生でラオス国立大学に勤務する横山先生(上)から総括を頂く

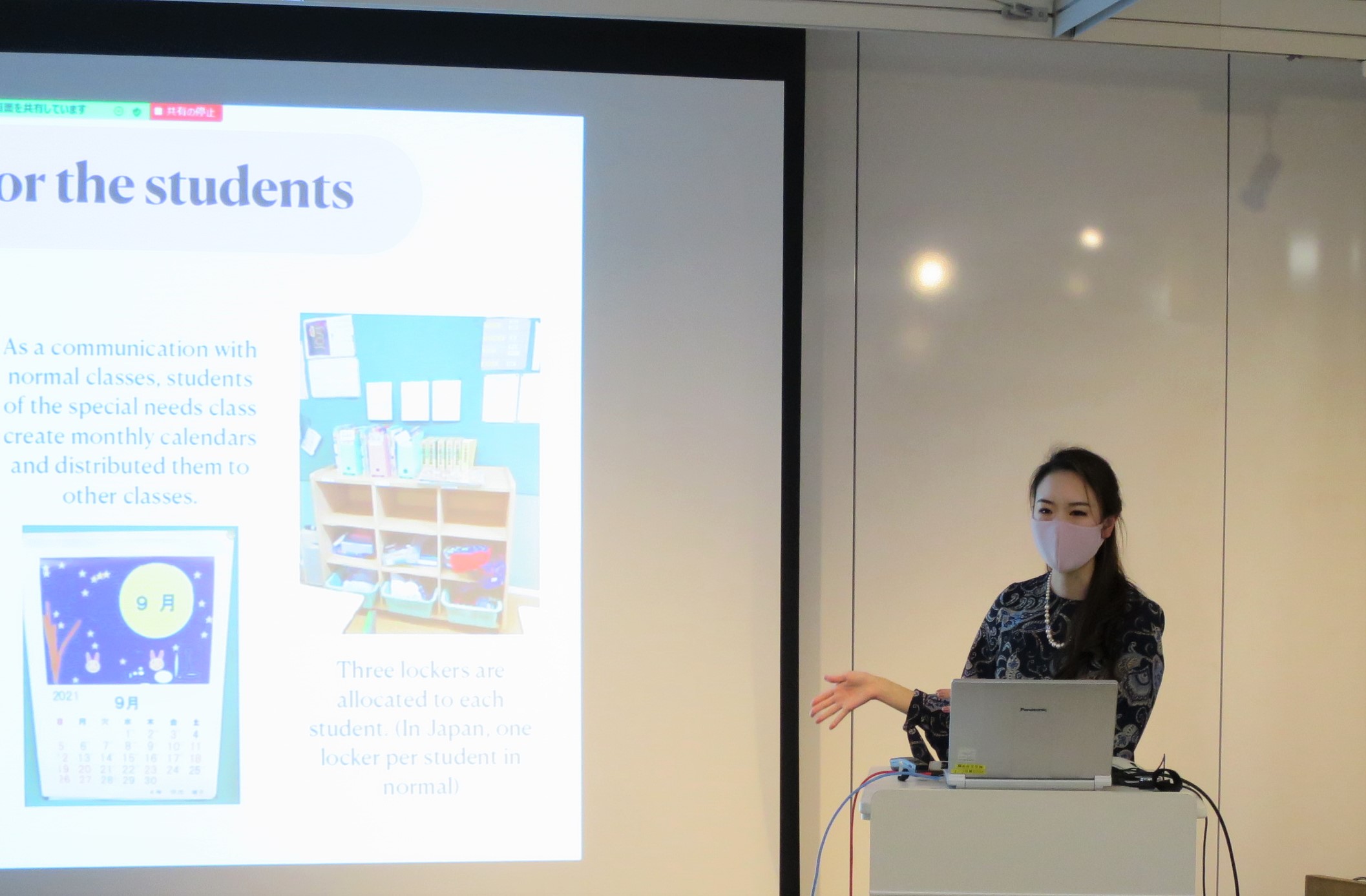

2つ目の報告は2021年8月~9月にかけて行われた、東京パラリンピック参加者支援と特別支援学級での生徒支援の活動です。東京パラリンピックのボランティアでは、主に台湾とアルゼンチンから来た選手団のアテンド活動を中心に、選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できるようにサポートを行いました。炎天下の東京で様々な市民が協力したこと、多様な身体的課題を持つパラリンピアンの要望を支える難しさや喜びを報告しました。特別支援学級で行った活動報告では、また様々な知的障害を持つ生徒の多様なニーズと、社会が対応すべき課題が報告されました。

サービスラーニングBは、1単位の必修科目ですが、総合生存学を研究する思修館生にとり重要なプログラムです。COVID19で人々が分断される中、多くの人に関わりながら、また支えられながら有意義な活動が行われました。

(左)東京パラリンピック支援+特別支援学校支援の報告

(右)今回は対面と遠隔のハイブリッドで開催した(発表者、参加者、オンラインのスクリーン)