藤田正勝 教授

哲学 VS 科学

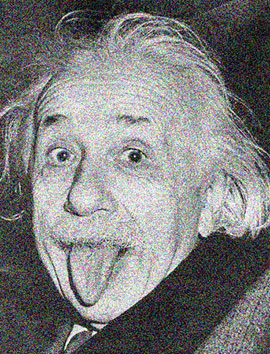

あたりまえに思っていた事象や物事が実は間違っているのではないか?とらわれていた考え方や固定観念を根本的に変えてみると理屈にあうのではないか?といった疑問を提起しその答えを見つけ出そうとする学問が哲学ですが、この世の事象・物事に疑問を投げかけその解決のために追求して論理的に明確にしていく点で、科学と多くの共通点をもちます。類希な孤高の天才論理物理学者アルベルト・アインシュタインや万有引力の法則など近代力学の基礎を築いたアイザック・ニュートンなどは、哲学(自然哲学)者でもあったことは有名で、一見相反するものと思われがちな科学と哲学、方法は異なるものの自然科学が母体に生まれた同じ信念をもつ学問であり、18世紀頃までは2つの学問は非常に近いものでした。

今回はミニシンポジウムの藤田先生のご講演の一部を紹介したいと思います。

「哲学と科学」と題して

—総合生存学ミニシンポジウムより

本日は、哲学と科学との関わりについて考えてみたいと思っています。まず「哲学とは何か」、「哲学は何を目ざす学問なのか」というところから入ってみましょう。

ラテンの語のことわざに Quot capita, tot sensus. というのがあります。ホラティウス(Horatius)という古代ローマを代表する詩人の言葉です。試みに訳せば、「頭の数だけ意見がある」ということになります。誰もが自分の判断や見解に自信をもっていて、決して譲らない、つまり誰もが自分の考えに固執するので、意見がまとまらないという意味です。

それは逆に言うと、人のものの見方や考え方というのは、――誰でものであれ――絶対に確実なものはなく、そこにはつねに思い込みがつきまとっている、別の言い方をすれば、われわれが考えるものには多かれ少なかれ、偏りや誤りがあるということです。

そのことを認めた上で、なおかつそれを克服しようとする試みを哲学は行ってきたと言えるのではないかと考えています。たとえばプラトンは『国家』という著作のなかで、いわゆる「洞窟の比喩」を通して、われわれがたいていの場合ドクサ(δοξα, 臆見、思惑)にとらわれていること、このドクサからから身を解放ち、エピステーメー(επιστήμη, 知、真知)へと至ることが、哲学のめざすところであると述べています。

同じように、人間に本質的に属している偏見や先入見について深く考えた人にイギリスの哲学者フランシス・ベーコン(Francis Bacon, 1561-1626)がいます。彼は『ノヴム・オルガヌム』(Novum Organum, 1620年)という著作のなかで、われわれが陥りやすい偏見や先入見を「イドラ」(idola)という言葉で表現し、われわれはこのイドラを克服し、真実の知へ至らなければならないと主張しました。

その際ベーコンはとくに帰納法の役割を重視しました。『ノヴム・オルガヌム』という表題に彼は「真理を探究するための新しい道具(機関)」という意味を込めましたが、その道具(機関)こそ帰納法であると考えたのです。帰納法を基礎にすることによって、それまで演繹法を基礎としていた学問に「大革新」をもたらそうとしたと言ってもよいでしょう。

このベーコンの考えは、その後の自然科学の発展に大きな影響を与えました。しかし、帰納法には帰納法の問題があります。帰納法が根拠とする命題は、論理学の用語で言えば、単称命題、つまり、ある個別の対象にのみ妥当する命題です。帰納法は、この単称命題から全称命題、つまり、すべての存在に当てはまる普遍的な命題が導きだされうるという前提に立っています。しかし、たといどんなに多くのデータを集めたとしても、飛躍なしにそこから全称命題へと至ることはできません。帰納法によって導きだされる結論には、つねに誤謬の可能性がつきまとっているのです。

しかし、もし帰納法が学問の、あるいは科学の方法として不十分であるとすると、確実な知識はいったいどこから得られるのでしょうか。あるいは、そもそも確実な知識というようなものが存在するのでしょうか。われわれは結局のところ「相対主義」、つまり絶対的な真理というものは存在せず、すべての知識が有する真理性はどこまでも相対的なものだという立場に立たざるをえないのでしょうか。

「相対主義」をめぐっては古代ギリシア以来、さまざまな議論がなされてきましたが、現代では、アメリカの科学哲学者・科学史家として知られるトマス・クーン(Thomas Kuhn, 1922-1996)が1962年に『科学革命の構造』(The structure of scientific revolutions)という著作を発表したことをきっかけにさかんに議論が行われました。

クーンは、同じ概念や方法、言い換えれば同じフレイムワークのもとで研究を進める場合には、有意義な対話や相互批判を行うことができるが、しかし、異なったパラダイムを有する者のあいだでは有意義な対話や相互批判を行うことができないということ、つまり異なったパラダイムにあてがう共通の物差しはないということを主張しました。それに対してカール・ポパー(Karl Popper, 1902-1994)は、このクーンの主張を、科学の合理性と客観性を否定するものとして厳しく批判しました。

もちろんポパーは、科学はあらゆる誤謬を免れた普遍的な法則を手にしうるということを主張したのではありません。むしろポパーは自らの主張を「可謬主義」(fallibilism)という言葉で表現しました。つまり、どれほど確実に見える知識であっても、われわれはその完全な検証を行うことはできず、われわれの知識にはつねに誤りがつきまとうということを主張したのです。

科学がなすべき事柄は、ただ単にある科学理論の例証となるような肯定的な証拠を無数に集めることではなく、むしろその反証を見つけだし、――ベーコン的に言えば――「イドラ」から脱却すること、それによってよりよい理論を探究することであるというのがポパーの主張しようとしたことでした。たとい「牢獄」を出たそこが、ふたたび大きな「牢獄」であったとしても。

以上、本日は、トマス・クーンとカール・ポパーとのあいだで交わされた「パラダイム論争」などを手がかりにして、哲学から見たとき、科学がどのように見えるかということについてお話しをしました。本日の「科学と哲学」というテーマでのシンポジウムに、何らかの話題提供ができたとすれば大きな喜びです。

アインシュタインと総合生存学館

総合生存学館ではこういった絡み合う学問を突き詰め、世界の諸問題に挑むことのできる力を育てていきます。もしアインシュタインが現存していたら、総合生存学館にぴったりの教員だったに違いありません。そんなアインシュタインの名言から、総合生存学館にぴったりのものをご紹介して今回の記事はここまでとします。

「学校で学んだことを一切忘れてしまった時に、なお残っているもの、それこそ教育だ。」

社会が直面する諸問題解決に役立つために、自ら考え行動できる人間をつくることが教育の目的である。机上の知識だけではなく、実は学校生活、教師・友人とのコミュニケーション、教材、その他様々な生活環境の中で身についたものこそが学校教育の本質だ。

「想像力は、知識よりも大切だ。知識には限界がある。想像力は、世界を包み込む。」

知識を身につけた人間が更に成長するには“想像力”を必要とする。大事なのは知識を組み合わせる知恵をもつことだ。

「創造のコツは、それがどこから得たものかわからないようにすることだ。」

得た知識を解体して、咀嚼して、自分のエッセンスを練り込んで、再構築することで、ルーツをわからなくするほどのオリジナリティーに仕上げることが、創造のコツである。